子どもの歯列矯正について

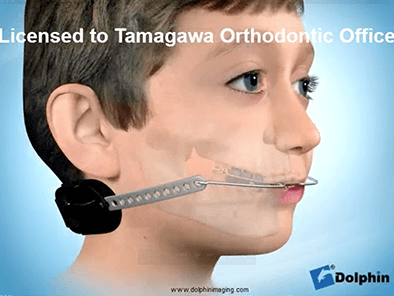

お子様が小さなうちに、歯の矯正歯科治療を開始する最大のメリットは、成長発育を見守り、さらには、これを治療の中に利用できる時間があるということです。

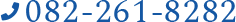

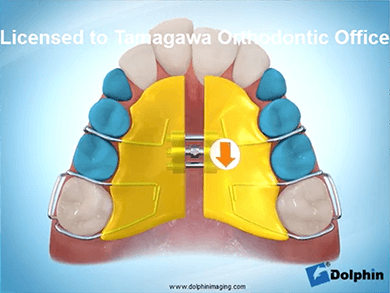

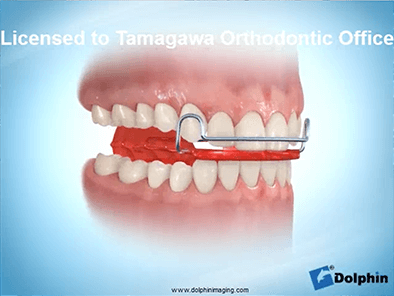

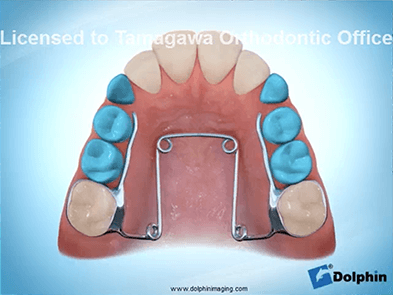

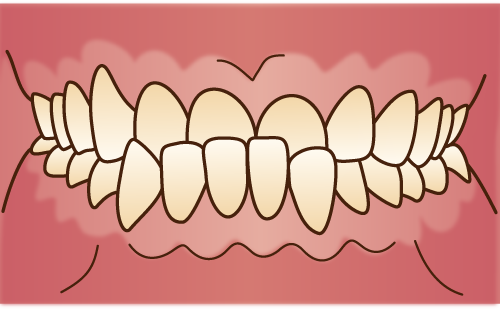

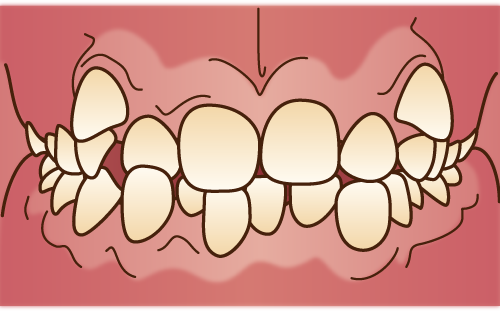

6歳から10歳頃に始める治療を早期治療といいます。永久歯列になる前の、乳歯と永久歯が一緒に生えている歯列に施術する治療です。お子様の矯正治療への協力がよく期待できる時期でもあります。さらに骨も柔らかく順応性が高い時期ですので、患者様本人の苦痛も少なく、慣れも早くて、好ましい反応を得やすいといえます。

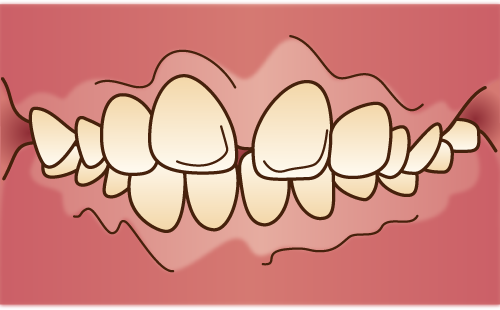

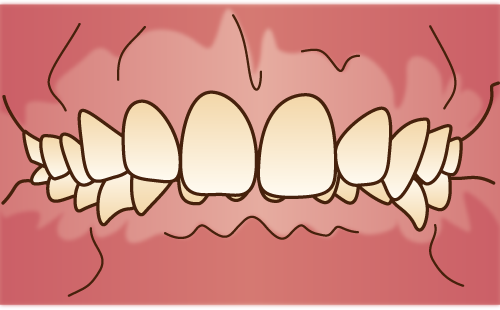

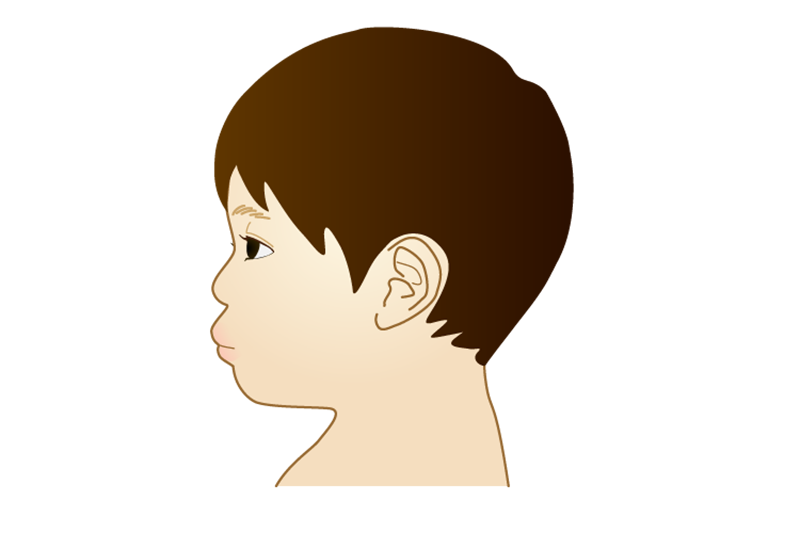

この混合歯列期は、顎骨の変化が大きく、機能は複雑になりますが、まだ十分に柔らかい時期でもあります。そのため、この時期には口呼吸や悪い姿勢などから歯や骨は強く影響を受けます。これらの悪い習慣により、不正咬合や顔貌はさらに悪くなると考えられています。

このタイミングで矯正治療をおこなうことで、お子様の正常な口腔環境、さらには全身の正しい成長発育を期待したいものです。